매년 3~4월 봄이 되면 겨우내 동사한 꿀벌(Apis spp.)에 대한 우려를 양봉인들의 대담을 통해 보도하곤 한다. 올해도 어김없이 군집붕괴니 이스라엘 급성바이러스(IAPV) 감염이니, 노제마 병원균(Nosema apis zander)이니, 바로아 응애(Varroa destructor)에 의한 날개불구바이러스(DWV- Defor med wing virus)니 하는 등의 보도가 눈에 띈다. 물론 갑작스런 변덕으로 인한 꿀벌의 동사현상도 문제라는 지적이 있다. 꿀벌이 처한 위기가 인류 생존차원에서의 걱정과 함께한다는 이 우려가 언제까지 지속될지 알 수 없다. 그들의 지속적 생존은 우리의 먹거리라는 매개를 통해 인류의 지속적 생존에 영향을 미치기 때문이다. 적어도 자가수정 농산물 이외의 작물로부터의 생산량 획득에 어려움이 당장 닥쳐올 것이기 때문이다.

매년 3~4월 봄이 되면 겨우내 동사한 꿀벌(Apis spp.)에 대한 우려를 양봉인들의 대담을 통해 보도하곤 한다. 올해도 어김없이 군집붕괴니 이스라엘 급성바이러스(IAPV) 감염이니, 노제마 병원균(Nosema apis zander)이니, 바로아 응애(Varroa destructor)에 의한 날개불구바이러스(DWV- Defor med wing virus)니 하는 등의 보도가 눈에 띈다. 물론 갑작스런 변덕으로 인한 꿀벌의 동사현상도 문제라는 지적이 있다. 꿀벌이 처한 위기가 인류 생존차원에서의 걱정과 함께한다는 이 우려가 언제까지 지속될지 알 수 없다. 그들의 지속적 생존은 우리의 먹거리라는 매개를 통해 인류의 지속적 생존에 영향을 미치기 때문이다. 적어도 자가수정 농산물 이외의 작물로부터의 생산량 획득에 어려움이 당장 닥쳐올 것이기 때문이다.

우리가 꿀벌에 대해 주목하는 것은 양봉농가의 소득보다는 그들이 수행하는 화분매개의 역할이다. 화분매개 역할을 수행하는 생물의 종류는 다양하다. 대표적인 꿀벌을 포함해 시설농업에서 농가들이 구입, 사용하는 뒤영벌이 있다, 말벌과 나비, 파리, 조류와 박쥐, 각종 벌레류 등이 부지불식간에 수정을 돕는다.

FAO(유엔식량농업기구)에 따르면, 전 세계 식량작물의 75% 이상이 화분매개곤충에 의존한다. 4개 작물 가운데 3개 정도에 영향을 미치며, 전 세계 경작지의 35%, 주된 식량작물의 87종의 생산을 지원하고 있다. 전 세계 식량의 90%를 차지하는 100대 농작물 중 70% 이상이 꿀벌과 같은 화분 매개체들의 수분활동 도움을 받아 생산된다고 한다.

수분매개자 가운데 꿀벌이 가장 중요하며 여기에 모두 공감하고 있다. 꿀벌은 전 세계에 2만여종이 분포하고 있다. 이들은 깃털 또는 분기된 털이 발달되어 있어서 곤충 수분 매개자 가운데 가장 효율적으로 수분역할을 수행한다. 더욱이 꿀벌은 고대시대부터 가축화되어 있다. 이동하면서 수분역할을 수행하도록 할 수도 있다. 시설농업 내에서 뒤영벌을 사용하는 예는 이제 흔하다.

꿀벌에 의한 수분활동의 경제적 효과가 크다. 2023년 기준 전 세계 꿀벌 개체 수는 약 2조 마리로 추산되며, 이들이 제공하는 연간 수분 서비스의 경제적 가치는 2350억~5770억 달러(한화 약 300~750조원)에 달한다. 그리고 지난 50년 동안 이들에 의존하는 농업 생산량은 300%가 증가했고 미래에도 증가할 것으로 예측하고 있다.

유엔 생물다양성과학기구(IPBES)는 꿀벌의 경제적 가치를 최대 5770억 달러(약 730조원)로 추정(www.impacton.net)했다. 한국의 경우 2022년 농림축산식품부 보고서에 따르면, 꿀벌의 농작물 수분 기여도가 연간 6조원 규모에 이른다고 분석했다. 영국에서 꿀벌에 의한 수분의 가치는 연간 5억2000만 파운드 이상으로 추정(www.apicultural.co.uk)되고 있다. 이러한 가치 이외에도 꿀, 밀랍, 프로폴리스, 로열젤리, 꽃가루와 봉독 등을 생산하며 모두 식품, 의약품, 화장품에 사용된다. 양봉농가의 주된 소득원이다.

사실 세계에 꿀벌이 얼마나 살고 있는지 정확하게 알 수는 없다. FAO의 추정치에 의하면, 관리되고 있는 군집이 1억 200만개(2023년 기준), 야생 상태의 군집은 관리군집의 2~3배 정도로 보고 있다. 관리꿀벌은 과거 30여년 전에 비해 40% 이상 증가한 것으로 짐작하고 있다. 이들의 약 60% 정도가 아시아·아프리카(열대지역)에, 유럽과 북미의 온대지역에 약 30% 정도가 살고 있다.

갈수록 꿀벌의 미시적, 공익적 기대역할이 커지고 있고 대응한 양봉 규모가 커질 것으로, 아니 커져야 할 것으로 예견하고 있다. 하지만, 이러한 양봉규모의 성장이 여러 요인에 의해 억제되고 있다. 가장 중요한 변수는 꿀벌들이 살 수 있는 영역이 줄고 있다는 것이다. 경제발전 과정에서 꿀벌들의 서식지가 다양한 방법에 의해 파괴되어 오고 있다. 세계 밀원면적이 과거 50년 전에 비해 40%가 감소했다. 한국도 예외가 아니어서 1970~2020년 동안 밀원림이 47.8만 ha에서 14만6000 ha로 69.4% 급감했다고 한다. 한국의 주 밀원수인 아까시나무의 89%가 지난 30년간 사라졌다.

농약으로 인한 꿀벌의 피해는 자주 거론되어 왔다. 대표적인 네오니코티노이드계 살충제는 꿀벌의 신경전달물질 아세틸콜린 수용체를 차단해 방향감각 상실을 유발한다고들 말한다. 0.1ppb 농도에서도 귀소능력을 54% 저하시키는 치명적인 꿀벌의 사망원인으로 지목되고 있다. 살충제에 노출된 농산물의 꽃가루와 꿀에서 발견되는 잔류물을 섭취함으로써 중독되어 사망하게 된다.

기후변화는 사람과 가축뿐만 아니라 꿀벌의 생활에도 매우 위협적 요인이다. 개화 시기와 꿀벌의 비행시기의 변동을 유발해 수분매개활동 기간에 영향을 미친다. 지구 온난화로 꽃의 개화 시기가 앞당겨지면서 꿀벌의 월동 패턴(11~3월)과 생태적 시계가 불일치하는 문제도 있다. 조기활동으로 인한 폐사는 자주 보이는 현상이다. 일반적으로 벌통의 습도는 가능한 한 낮게 유지되어야 하며, 새끼의 온도는 34°C로 유지되어야 한다. 겨울에는 벌통의 중심 온도가 13°C 이하로 떨어지지 않아야 하는데, 이렇게 유지되기가 어렵다. 반대로 부화 온도가 34.5°C 이상으로 증가하면 꿀벌은 학습과 기억 장애 등의 행동을 보이기 쉽다. 그리고 시간대별 온습도의 변동폭이 크다보니 꿀벌의 활동이 어렵고 자칫 활동시 사망으로 이어지곤 한다.

다양한 환경의 오염원과 그로 인한 꿀벌의 피해도 적지 않다. 일부 화학물질과 폐기물, 독성물질은 식물에 집적되고 이를 꿀벌들이 접촉하게 된다. 대기오염과 미세먼지 등도 꿀벌의 삶과 활동에 부정적 영향을 끼친다. 카드뮴, 코발트, 구리, 아연, 납, 니켈 및 수은과 같은 다양한 중금속 양이온은 꽃가루(직접)와 꽃가루를 먹는 꿀벌(간접적)에 부정적인 영향을 미치는 것으로 보고 있다. 꿀벌의 몸에 독성 중금속의 농도가 증가하면 결국 꿀벌은 죽는다. 더불어 꿀벌과 꿀벌 제품이 중금속으로 인해 오염되었다면 그 자체 환경과 섭취하는 사람에게 나쁜 영향을 주게 된다.

꿀벌의 중요성을 반영하듯 농업대국에서는 꿀벌에 대한 연구개발을 활발하게 하고 있다. 미국(USDA-ARS)은 전국 5개의 연구소(Baton Rouge, Louisiana. Beltsville, Maryland. Logan, Utah. Tucson, Arizona. Weslaco, Texas)를 지원하고 있다. 이들 운영의 목표는 지속 가능한 꿀벌 건강 관리 관행에 대한 지식 전달을 촉진해 자연 및 농업 식물군집의 지속적인 수분을 확보하는 것에 있다(bee-health.extension.org). 유전체 변이데이터와 유전적 다양성, 기후적응 유전자 규명 등의 연구를 진행하고 있다.

중국은 중국농업과학원 산하에 4개의 양봉과학연구소가 있으며, 길림성 양봉과학연구소가 대표적이다. 전국 15개 보호구역에서 2000여 종의 동양꿀벌(Apis cerana) 유전자원을 보유하고 있으며, 2024년 구이저우성 연구에서 Yunnan-Guizhou 고원지대 벌군에서 저온 저항성 유전자(CTR, MKKK)를 확인, -5°C 환경에서 생존율이 91%로 나타났다고 한다. 유전자 다양성이 매우 중요한 것이다. 신형 벌통을 배포해 꿀 생산량을 ha당 120kg에서 185kg으로 증대시켰다는 보고도 있다.

지구촌 개별 국가 차원의 정책, 연구개발과 함께, 세계적인 관심증가와 연대계획들이 발표되고, 많은 나라들이 동참하고 있다. 물론 아직까지 그 성과가 뚜렷하다고는 보고 있지 않다. 그럼에도 불구하고 세계는 화분매개 곤충이 잘 살 수 있는 서식지 회복과 농약사용의 감소 등을 계획하고 있다. 2024년 유엔식량농업기구(FAO)는 제1회 지속 가능한 양봉 및 수분 서비스 국제 포럼을 개최해 ‘글로벌 폴리네이터 액션 플랜’을 채택했다. 서식지 손실의 50% 축소와 농약사용량의 30% 감소를 지향하고 있다. EU에서도 2023년 “Revision of the EU Pollinators Initiative A new deal for pollinators”를 채택해 30%의 서식지보호구역의 회복과 농약사용자제 등 수분매개자들의 보호를 위해 노력하고 있다.

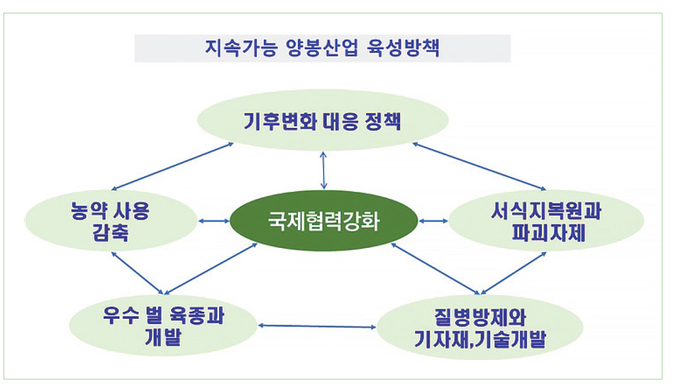

국제기구와 꿀벌보전을 위해 나서고 있는 여러 나라들에 의해 다양한 정책들이 강구되고 있다. 인류의 생존과 동반되는 꿀벌의 생존과 그 지속성, 안전성을 강화하기 위해서는 아래와 같은 분야에 관심과 노력이 필요해 보인다. 미래 인류사회의 지속 가능성을 확보하기 위한 정책들이기 때문이다.

첫째는 기후변화에 대응한 다양한 정책의 시행이다. 기후변화는 꿀벌뿐만 아니라 사람에게도 매우 어려운 생활환경을 제공하고 있다. 2070년 SSP585 시나리오의 종 분포 모델을 통해 기후변화가 전 세계적으로 꿀벌의 기후 적합성에 미치는 영향을 분석한 결과, 대륙 전체 꿀벌 약 65%의 분포가 감소할 가능성이 있으며, 호주에서는 평균 28%, 유럽에서는 56%가 감소하는 것으로 보고되고 있다. 지구온난화에 대한 적극적 대응책이 바로 꿀벌을 살리는 길이기도 하다.

둘째, 꿀벌 서식지의 복원과 파괴 자제이다. 경제발전, 산업화의 지속적 확대로 인한 도시용, 산업용, 자원획득과 레저용 등으로의 토지사용 확대는 꿀벌의 서식지를 없애는데 기여해 오고 있다. 토지의 다양한 용도로의 사용경쟁, 토지압박은 세계인구의 증가와 식량수요 증가로 인해 더욱 심화될 것이다. 우수한 밀원수의 개발과 보급, 면적의 확보가 필수적인 꿀벌과 인류생존의 지속성을 확보하는 데 중요한 요소이다.

세 번째는 농약사용의 감축이다. 물론 생물농약이나 낮은 피해의 농약사용까지가 포함되는 전체적인 농약 사용금지는 어렵다. 하지만, 일부 화학농약은 꿀벌뿐만 아니라 농작물 자체에도 이롭지 못한 것이 사실이다. 적어도 꿀벌에 직접적인 위해가 되는 농약사용의 금지와 함께 안전한 생물농약의 개발과 사용이 중요하다.

넷째, 보다 생산성이 높고 생명력이 강한 벌의 육종, 개발이다. 유전적 기술의 사용을 통한 다양하고 강하며 동시에 생산성이 높은 여왕벌의 개발이 앞으로 중요할 것이다. 기후변화와 농약 등에 상대적으로 저항성이 강한 품종의 개발이 필요하다. 물론 우수한 수벌, 일벌도 중요하다.

다섯 번째로, 각종 질병예방과 치료제, 그리고 방법의 개발이 필요하다. 갈수록 양봉의 환경이 악화되고 있다. 군집밀도도 역시 높아지고 있다. 다양한 질병에 노출되고 있지만 적절한 방제가 어려운 상황이다. 적극적인 대응이 필요하며 양봉생산의 기술, 관련된 기자재의 개발과 지원도 필요하다. “꿀벌이 사라지면 인류도 4년 안에 사라진다”는 경구를 깊게 새겨야 한다.

小谷 강창용 소장(더클라우드팜, 경제학 박사)