최근 5년간 중국에 등록된 주요 농약 원제 중에는 ‘클로란트라닐리프롤(Chlorantraniliprole)’의 등록 건수가 가장 많았던 것으로 나타났다. 다음으로 ‘프로티오코나졸(Prothioconazole)’과 ‘글루포시네이트-피(Glufosinate-P)’의 등록 건수가 뒤를 이었다. 중국 농약 정보 네트워크에 따르면, 지난 5년 동안 중국에서 281건의 농약 원제가 등록됐다. 특히, 2024년에는 전년 대비 169.1% 증가하는 등 매년 등록 건수가 늘어났다. 약제별로는 제초제 등록이 97건으로 가장 많았고, 그 다음으로 살충제(68건), 살균제(54건), 생장조정제(53건) 순이었다. 원제별로는 ‘클로란트라닐리프롤’ 등록이 39건으로 가장 많았으며, ‘프로티오코나졸’도 33건이 등록됐다. 특히, 우리나라에서도 많은 관심을 끌고 있는 ‘글루포시네이트-피’ 등록도 22건에 달했다. 뒤이어 ‘토프라메존(Topramezone)’ 15건과 ‘템보트리온(Tembotrione)’ 11건의 원제 등록이 이뤄졌으며, 이외에도 30개의 원제가 2건에서 9건 사이의 등록 건수를 기록했다. 주요 농약 원제 등록 회사 중에서는 Shandong Rainbow(9건)를 비롯해

중국 농약회사인 장쑤 요우지아(Jiangsu Youjia Crop Protection Co., Ltd)가 100톤 규모의 ‘인다지플람(Indaziflam)’ 생산 프로젝트에 917만 위안을 투자한다. 최근 장쑤 요우지아는 농약 산업부문 확장과 제품군을 늘려 시장 경쟁력을 강화하기 위해 이같은 인다지플람 생산 프로젝트에 착수한다고 모회사인 장쑤 양농화학 주식회사의 공식 웹사이트를 통해 공개했다. 이 프로젝트는 새로운 생산 시설을 건설하는 대신 기존 시설을 활용해 시행될 예정이며, 완공되면 연간 100톤의 인다지플람과 부산물인 224톤의 염화칼륨을 생산하게 된다. 인다지플람은 양농화학과 자회사인 선양 커추앙화학(Shenyang Kechuang Chemicals Co., Ltd.)이 공동 개발한 ‘비구아나이드 하이드로클로라이드-메틸(R)-2-플루오로프로파노에이트’ 합성 공정을 기반으로 생산될 예정이다. 개발 진행 상황은 실험, 예비생산 및 대량 생산의 과정을 마쳤으며, 원자재 검증, 제조공정 사양, 공정 안정성 등을 이미 완료했다. 이는 독자적 기술로 자체 개발한 혁신적 성공의 결과로 평가된다. 인다지플람은 2010년 바이엘이 개발한 트리아진 제초제이며, 새롭고

중국의 농업 연구진은 농작물과 환경에 더 안전하면서 해충 방제에 보다 효과적인 새로운 친환경적 농약제형을 개발했다. 최근 ACS Nano 저널에 게재된 이 연구는 중국과학원 허페이 물리과학연구소(HFIPS) 연구진에 의해 수행됐다. 이 연구는 일반적인 농약이 작물체의 잎에 고르게 부착되지 않거나, 비에 쉽게 용탈되거나 혹은 햇볕에 쉽게 광분해 되는 문제를 해결하기 위해 수행했다. 또한, 농약의 잔류가 환경에 심각한 영향을 초래할 수 있다는 것에도 집중하고 있다. 연구진은 널리 사용되는 살충제인 아바멕틴의 제형에 사용되는 보조제를 탄소체와 탄산칼슘을 이용해 잎의 부착량을 늘리고, 쉽게 분해되지 않으며, 주성분의 용출제어로 약효지속기간을 늘릴 수 있도록 했다. 특히, 이 새로운 제형은 기존 제형의 농약에 비해 비대상 표적 생물에 미치는 영향이 현저히 줄었고, 농약 성분이 모두 방출된 이후에는 칼슘 이온과 탄소와 같은 무해한 물질로 분해되어 환경오염을 일으킬 가능성이 훨씬 낮아진다. 중국과학원(CAS) 허페이물리과학원(HFIPS)에서 콜로이드체 구성 기술을 이용해 농약과 비료 연구를 수행하는 우정옌(Dr. Wu Zhengyan) 교수는 “이 새로운 콜로이드형 살충

2025년 농협 계통농약 정기신청 금액은 8960억원으로 집계됐다. 지난해 신청금액(순수아리 제외) 8877억원과 비교해 1.0%(86억원) 증가에 그쳤다. 계통 참여업체별로는 팜한농(4.4%↑)과 신젠타코리아(12.7%↑)가 지난해보다 증가했고, 농협케미컬(1.2%↓)과 동방아그로(3.3%↓)·한국삼공(2.1%↓)은 감소했으며, 경농(0.0%)은 지난해와 동일한 실적을 유지했다. 이외에 한얼싸이언스(37.5%↑)의 ‘약진’과 아다마코리아(3.1%↑)의 ‘순항’이 눈에 띈 반면, 인바이오(55.1%↓)는 ‘급감’했다. 농협경제지주가 2월 4일(09:00) 기준으로 집계한 ‘2025년 계통농약 정기신청 현황’[표]에 따르면, 13개 계통 참여업체별 실적(금액)은 △농협케미컬이 2624억원으로 지난해 동기(2624억원)보다 31억원이 감소했으며, △동방아그로는 914억원으로 전년 동기(945억원) 대비 32억원이 줄었고, △한국삼공도 지난해(616억원)보다 13억원이 감소한 603억원을 기록했다. 반면 △팜한농은 지난해(2524억원)보다 112억원이나 증가한 2635억원의 실적을 올렸으며, △신젠타코리아도 작년 동기(534억원) 대비 68억원이 늘어난 601억원

FMC US는 미국에서 주성분 Dodhylex(도디렉스)의 새로운 제초제 브랜드명으로 Keenali Complete 제초제와 Keenali GR 제초제를 출시했다. 현재 미국 환경보호청(EPA)의 결정이 진행 중인 가운데, FMC는 2027년에 Keenali Complete 제초제를, 2028년에 Keenali GR 제초제를 벼농사용으로 출시할 예정이다. 최근 외신에 따르면, 테트플루피롤리메트(Tetflupyrolimet)의 FMC 브랜드명인 도디렉스 액티브는 제초제 내성 조치위원회와 미국 잡초과학협회에서 그룹 28 제초제로 분류됐다. 따라서 이는 전 세계적으로 약 40년 만에 처음으로 등장한 새로운 제초제 작용기작이며, 농업인들이 제초제 내성을 관리하는 데 새롭고 중요한 순환 도구가 될 것으로 전망되고 있다. FMC 북미 부사장 겸 사장인 Darren Dillenbeck는 “Keenali 제초제 브랜드는 FMC가 미국 농업 산업에서 잡초 관리의 새로운 장을 펼질 것으로 기대한다”며 “잡초 저항성에 직면한 벼 재배 농업인들에게 중요한 솔루션을 제공할 FMC의 거대한 다음 단계가 될 것”이라고 말했다. 그는 이어 “우리는 Stine Research Center

천연식물보호제(생물농약) 사용 가속화를 위해 글로벌 리더와 투자자들이 스위스 바젤에서 머리를 맞댔다. ‘제19회 2024년도 생물적 방제 산업회의(19th Annual Biocontrol Industry Meeting 2024)’가 열린 지난달 21~23일 글로벌 리더와 투자자들을 비롯한 67개국 2040명의 대표단과 157개 전시업체가 스위스 바젤 콩그레스센터에서 지구의 농업 생산성과 수익성 보장에 중추적인 역할을 하고 있는 천연식물보호제 사용의 필요성을 강조했다. 유기농업연구소(FiBL)와 국제생물방제제조협회(IBMA)가 주최한 이번 행사에서는 △최첨단 혁신 기술 △주요 규제 당국자들과의 패널 토론 △통찰력 있는 프레젠테이션 등이 진행됐다. 또한, 157개 전시업체가 식품의 가치 사슬(food chain)이 친환경 재배 농작물(식품)에 대한 소비자 수요 증가를 충족하는 데 도움이 되는 다양한 자연 기반 솔루션을 선보였다. 생물농약(천연식물보호제) 산업을 위한 최고의 만남의 장으로 널리 알려진 생물적 방제 산업회의(ABIM)는 그동안 농업 전환기에 농업인들이 직면한 주요 과제를 해결하고, 생물적(친환경적) 방제 규제 등에 대해 논의하며, 업계 동료들과 네트

--------------------------------------------------------------- (송고일 202-1-15. 18:22:45) [속보] 2025년 농협 계통 농약 가격 결정 ‘난항’ 농협 ‘동결’ VS 농약회사 ‘3% 미만 인상’…팽팽한 줄다리기 강호동 회장 “동결 수용 안하는 회사 계통 제외" 지침 내려 농협 계통가격 '동결' 고수에 농약회사 '난감'.."인상 불가피" 계통 정기신청 오는 21~23일로 정해 놓고도 가격 미확정 2025년 농협 계통농약 가격 ‘시담(示談)’이 난항을 겪고 있다. 농협경제지주와 농약회사들은 오늘(15일)까지도 ‘동결’ VS ‘인상’을 둘러싸고 팽팽한 줄다리기를 벌이고 있는 것으로 알려졌다. 농약업계 관계자들에 따르면, 농약회사들은 ‘2025년 농협 계통농약 가격 시담’ 과정에서 당초 ‘평균 5%대 인상(안)’을 제시했으나, 농협경제지주의 완강한 ‘동결’ 방침에 밀려 ‘3%대’로 인상률을 낮췄지만 서로 간극(間隙)을 좁히지 못해 오늘 오후까지도 가격을 확정하지 못했다. 이에 농약회사들은 각사별로 다소간의 차이는 있지만, 최종적으로 ‘평균 3% 미만’ 인상 선에서 농협과 공급계약을 체결하려고 했으나

유기농업자재 고시 3종이 하나로 통합·운영된다. 이에 따라 기존의 ‘유기농업자재 공시 기준’은 ‘유기농업자재 공시 업무 규정’으로 명칭이 개정되며, ‘유기농업 자재 및 공시사업자에 대한 사후관리 요령’과 ‘유기농업자재 정보시스템 운영·관리 규정’은 폐지된다. 국립농산물품질관리원(원장 박성우)은 최근 유기농업자재 공시 기준의 불필요한 규제 사항을 최소화하고 업무 효율성을 높이기 위해 업무 성격이 유사한 유기농업자재 고시 3종을 1개의 고시로 통합했다. 통합·운영될 ‘유기농업자재 공시 업무 규정’의 주요 제·개정 내용을 보면, △고시 통합에 따른 명칭 변경과 함께 관련 근거 조항 및 용어 정의를 추가(제1조, 제2조)했으며, △공시 재심사·변경승인 신청 시에는 해당 내용을 증명하는 서류만 제출하는 것으로 제출서류를 간소화(제5조)했다. 또한 △공시기준에 적합한 범위 내에서 원료 공급처 변경 기준을 완화(제6조)했으며, △고시된 분석법 외에 농관원장이 인정하는 분석법을 유기농업자재 검사 방법으로 적용할 수 있도록 근거를 마련(제8조)했다. 아울러 △부적합 원인 규명이 가능하도록 수입원료의 관리 방법을 개선(제15조)했으며, △시험연구기관 간에 검사 결과가 다를 경

살충제는 식량 작물에 피해를 가하는 광범위한 해충을 방제하기 위해 수세기 동안 사용되어 왔다. 그러다 보니 딱정벌레, 나방, 파리 및 기타 곤충들은 살충제 화학 물질에 대응하는 유전적 돌연변이가 출현했다. 농업인과 매개체 방제 전문가들은 이러한 돌연변이 해충의 저항성이 커지면서 독성 화합물의 농도와 빈도를 점점 더 늘려 사용하게 되고, 이로 인해 대다수 살충제는 생태적으로 중요한 곤충과 해충을 무분별하게 죽여 인간의 건강과 환경에 피해를 입힌다는 지적을 받아 왔다. 이러한 문제에 대처하기 위해 연구자들은 최근 살충제 내성 변이 유전자를 유전적으로 제거하고 살충제에 취약한 유전자로 대체하는 강력한 기술을 개발했다. CRISPR 유전자 편집을 기반으로 하는 이러한 유전자 구동 기술은 귀중한 작물을 보호하고 해충을 제거하는 데 필요한 화학 살충제의 양을 크게 줄일 수 있는 잠재력을 지닌 것으로 알려졌다. 그럼에도 불구하고, 유전자 구동 시스템은 일단 개체군에 방출되면 통제 불능으로 계속해서 퍼질 수 있다는 우려와 함께 비판도 뒤따르고 있다. 캘리포니아 대학교 샌디에이고 유전학자들은 최근 이 문제에 대한 해결책을 개발·제시했다. 생물학과 박사후 연구원인 Ankush

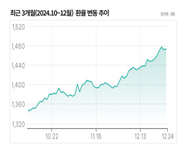

올해 농약 가격은 최소 5%대 인상이 불가피할 것으로 전망하고 있다. 2025년도 사업분 농약 가격은 극심한 환율 변동성과 원제·부자재 가격 인상 등 전반적인 생산단가 급등이 피할 수 없는 인상 요인으로 꼽히고 있다. 특히, 원/달러 환율은 지난 한 달 동안 1470원~1480원대를 넘나들며 1500원 선을 위협하고 있다. 이에 따라 농약제조회사들은 최근 개별회사별로 진행된 2차 농협 ‘시담’에서 2025년도 계통 농약 가격의 평균 5%대 인상안을 농협경제지주에 제출한 것으로 확인됐다. 농협경제지주도 이를 토대로 농약 원가요소별 가격 인상률을 산출해 본격적인 가격 시담에 나설 채비를 갖춘 것으로 알려졌다. 2025년도 사업분 농약 원가요소별 인상 요인을 좀 더 구체적으로 보면, 최근의 원/달러 환율 급등이 가장 큰 변수이자 장벽으로 작용하고 있다. 농약제조회사들은 당초 2025년 기준환율을 1350원 정도로 예측해 사업계획을 세웠으나, 최근의 원/달러 환율은 국내 정치 상황 등과 맞물려 1470원대를 웃돌고 있다. 특히, 원제 매입대금 결제가 집중되는 2~5월 환율도 현재 수준을 유지할 경우 당초 사업계획 수립 당시의 기준환율보다 달러당 100~120원 정도

올해 국내 농약 시장 성장률은 ‘보합세’로 마감될 전망이다. 2024년 11월 말 기준 주요 8개 농약회사의 매출성장률은 지난해 동기 대비 평균 0.3% 증가에 그쳤다. 올해 농약 가격(농협 계통납품가 기준) 인상률(평균 1.0%)에도 미치지 못하는 부진한 성장세를 유지하고 있다. 최근 몇 년간 평균 10%대 성장률을 기록해 왔던 농협 계통농약 사업실적도 2024년에는 1.8% 성장에 머물렀다. 농약 원제회사와 제조회사를 통해 자체 집계(구두 조사)한 2024년 11월 말 기준 주요 8개 농약회사(팜한농·농협케미컬·경농·동방아그로·한국삼공·신젠타코리아·바이엘크롭사이언스·성보화학)의 매출총액은 1조6737억원으로 지난해 같은 기간의 1조6679억원에 비해 54억원(0.3%) 증가에 그친 것으로 집계됐다. 올해 농약 시장의 매출 증가세 둔화는 전년도 재고 과다와 이상기온에 따른 농작물 작황 부진 등이 주된 요인이었던 것으로 파악되고 있다. 무엇보다 몇몇 회사의 경우 최근 몇 년 동안 매해 연말(10~12월)이면 이듬해 1분기 출하 물량을 미리 ‘특가(현금할인) 판매’하는 방식으로 당해 연도 매출 목표치를 충당하면서 그 누적분이 켜켜이 쌓여 농약 시장의 악순환을

농작물 질병의 새로운 돌파구가 열리고 있다. 최근 식물 세포에서 면역을 유발할 수 있는 ‘소분자(small Molecule)’가 발견됐기 때문이다. 특히, 이 분자는 광범위한 생물농약 개발에 유용하고, 농작물의 질병 저항성을 강화할 수 있는 잠재력을 지니고 있다. 중국과학원(CAS) 분자과학우수센터의 완 리(Wan Li) 연구원은 국제 학술지 Science 최신호에서 “새로 발견한 이 작은 분자는 식물 자체에서 유래하기 때문에 안전하며, 적절하게 사용하면 식물, 인간 또는 생태계에 해를 끼치지 않고 병원균 침입을 억제할 있다”며 “이 분자로 개발한 생물농약은 다양한 작물의 많은 질병을 효과적으로 방제할 수 있다”고 말했다. Wan Li 연구팀은 실험실 모델 식물인 ‘애기장대(Arabidopsis thaliana)’를 사용해 수행한 ‘식물 및 박테리아 TIR(Time In Range, 목표 범위 내 비율) 면역 신호에 의한 헬퍼 NLR(면역 수용체) 활성화’라는 제목의 연구 논문을 Science 11월호에 게재했다. 연구팀은 애기장대의 경우 식물 세포에 약 150만 개의 면역 센서가 존재한다고 설명했다. 각기 다른 센서가 해당 병원체에 반응해 동일한 소분자인

팜한농이 당초 예정대로 바이엘크롭사이언스의 국내 농약 판매권을 인수키로 최종 합의했다. 팜한농(대표 김무용)과 바이엘크롭사이언스(대표 이지숙)는 오늘(6일) 오전 보도자료를 통해 ‘지속가능한 사업 협력을 위한 업무 협약’을 체결했다고 6일 밝혔다. 이번 업무 협약은 양사 간의 국내 농약 판매권 양도·양수를 주요 골자로 하고 있다. 이에 따라 팜한농은 바이엘크롭사이언스 국내 사업 제품 판매를 담당하고, 바이엘크롭사이언스는 혁신적인 제품 생산 및 공급에 집중할 계획이다. 이외에도 양사는 작물보호제 연구·개발 및 해외사업 등 다양한 분야에서 협력키로 했다. 팜한농은 이번 업무 협약에 따라 제품 포트폴리오를 강화함으로써 사업 경쟁력을 제고할 것으로 기대하고 있다. 김무용 팜한농 대표는 “국내 작물보호제 산업을 선도하고 있는 팜한농의 영업·마케팅 역량과 바이엘크롭사이언스의 제품 경쟁력이 결합하면 시너지 효과가 클 것”이라며, “앞으로 양사가 상호 협력해 농업인 고객들에게 필요한 우수한 제품을 안정적으로 공급할 것”이라고 밝혔다. 이지숙 바이엘크롭사이언스 대표는 “양사의 이번 업무 협약을 통해 더 많은 한국의 농업인들이 더 빠르게 혁신에 접근할 수 있을 것이라 믿는다”

팜한농이 바이엘크롭사이언스의 국내 농약 판매권을 인수하는 것으로 전해졌다. 농약업계의 한 관계자는 “팜한농은 오늘(5일) 중에 바이엘의 국내 농약 판매권 인수를 위한 협약식을 갖는다”며 “인수 협약 체결 이후 2~3일 이내에 공개될 것”이라고 전했다. 이 관계자에 따르면, 바이엘크롭사이언스는 현재 국내에서 생산·판매 중인 모든 품목의 등록권은 이양하지 않고, 판매권만 팜한농에 넘기기로 했다. 또한, 팜한농은 바이엘의 농약 판매권과 더불어 영업조직원들도 개별면접을 통해 선별적으로 받아들이기로 했다. 바이엘크롭사이언스의 국내 농약 판매권 이양 방침은 지난 9월 중순부터 농약업계에 회자되기 시작했다.[인터넷판 2024.09.25.자 [속보] “바이엘크롭사이언스 국내 농약 판매사업 접는다” 참조] 당시 알려진 바에 의하면, 바이엘크롭사이언스는 국내에서 생산·판매 중인 제품의 판매권만 다른 농약회사에 넘기기로 하고, 영업조직은 없애는 쪽으로 가닥을 잡았다. 이에 따라 바이엘은 그동안 팜한농을 비롯한 몇몇 농약회사들에게 제품 판매권 인수 의향을 타진해 왔다. 한편, 팜한농이 그동안 바이엘 국내 농약 판매권 인수에 적극적인 행보를 보여온 것은 ‘매출 1조 원 달성’ 목표

‘2024 중국 농약 수출 워크숍(CPEW)’이 지난 7월 중국 항저우에서 열렸다. Centrum Broking Limited(센트럼 브로킹 리미티드)의 수석 부사장인 Rohit Nagraj(로힛 나그라즈)는 이번 CPEW에서 기조연설을 통해 ‘글로벌 농화학(농약·화학) 산업의 동향과 기업 발전 분석’에 대한 발표로 관심을 끌었다. 이날 발표된 기조연설 주요 내용을 요약했다. <편집자> 글로벌 농약·화학(농화학) 산업은 지난 10년간 괄목할 만한 성장을 거듭해 왔다. 2012년 3조 330억 유로에서 2022년 5조 4340억 유로로 매출이 급증하는 등 79.2%의 놀라운 성장률을 기록했다.[표1] 이러한 글로벌 농화학 산업의 성장 가도에는 중국의 핵심적인 역할이 자리하고 있다. 중국은 2001년 12월 WTO 가입 이후 농화학 제품 생산 능력을 크게 늘린 이후 2022년까지 세계 시장점유율을 44%로 끌어 올렸다. 이러한 중국의 급성장은 EU, 미국, 일본, 한국 등의 시장점유율 감소로 이어졌다. 2022년 글로벌 농화학 제품 수출입 동향을 살펴보면, 27개 EU 국가(EU27)가 수출 점유율 37%, 수입 점유율 34%에 이를 정도로 상당한 비

며칠 전 전북 익산에서 40여 년째 농약 시판상을 해왔다는 한 독자의 전화를 받았다. 그는 대뜸 “요즘 농약 장사는 버티는 게 목표일 정도”라고 했다. 농협 계통 농약 점유율이 높아지면서 거래가 눈에 띄게 줄었고, 단골 농가까지 계통구매로 이동하고 있다는 것이다. 가격 경쟁은 쉽지 않고 외상·기술지도·소량 공급 같은 기존 역할을 유지하기도 갈수록 버겁다고 했다. “농협이 커지는 건 막을 수 없다지만, 동네 농약상이 너무 빠른 속도로 무너지고 있다”는 호소였다. 국내 농약 유통은 지난 20여 년 사이 뚜렷한 방향으로 움직였다. 시판 중심이던 구조가 농협 중심으로 재편됐다. 농협 계통 비중은 2000년대 중반 30%대에서 2023년 55%를 넘어섰고, 업계에서는 60% 고착화를 기정사실처럼 받아들이는 분위기다. 이 같은 변화는 단순한 점유율 이동을 넘어 유통 주도권의 이동이라는 평가가 나온다. 농협은 전국 조직망과 금융·자재 공급 기능을 결합해 농자재를 패키지로 공급하는 구조를 구축했다. 고령 농가 증가로 안정적이고 일괄 구매가 가능한 채널을 선호하는 경향도 농협 집중을 가속화 했다. 결과적으로 농약 유통은 ‘개별 거래 중심’에서 ‘조달·계통 중심’으로 성격이

미래의 농약 등록·평가는 어떻게 발전해야 할까? 농촌진흥청(청장 이승돈)이 주최하고, 한국작물보호협회(회장 한동우)가 주관한 ‘농약 등록·평가의 미래전략 마련을 위한 민관 협의회’가 2월 10일부터 11일까지 이틀간 대전 KW컨벤션에서 열렸다. 이번 협의회는 기후변화에 대응하고 농업과학기술 발전에 발맞춰 현행 농약 등록 및 평가 체계의 개선점을 발굴하자는 취지에서 마련됐다. 이를 통해 국민 안전을 지키고 농약 산업 경쟁력을 확보하기 위한 국가 정책 방향을 설정한다는 방침이다. 특히 농약 회사 관계자 등 전문가들이 한자리에 모여 농업·산업 현장의 어려움을 공유하고, 규제 혁신이 필요한 과제를 발굴해 정책에 적극 반영한다는 데 목적을 두었다. 이날 협의회에서는 △농약 등록·평가 절차 개선 방안 △변화하는 농업 환경을 반영한 농약 안전사용기준 등 개선 방안 △원제 등록 정보 관리 방안 △국제 수준의 농약 관리 체계 구축 방안 △농약안전정보시스템 운영 및 고도화 방안 등을 주요 의제로 다뤘다. 이번 민관 협의회에 참석한 방혜선 농진청 연구정책국장은 “기후변화와 신기술 도입은 농업 생태계라는 큰 변화를 불러오고 있다”며 “ 농약 관리 정책 역시 이러한 흐름에 맞춰 진